消費者志向トップインタビュー

- ホーム

- ACAPの取り組み

- 消費者志向経営の推進

- 消費者志向トップインタビュー

- 第28回 キユーピー株式会社 代表取締役 社長執行役員 髙宮 満 氏(2025.2.20公開)

第28回 キユーピー株式会社 代表取締役 社長執行役員 髙宮 満 氏(2025.2.20公開)

聞き手 ACAP理事長 坂田祥治

プロフィール たかみや みつる

1961 年東京都生まれ。東京水産大学(現・東京海洋大学)大学院 水産学研究科 食品生産化学専攻 修士課程 修了。1987年入社。研究開発本部長、マーケティング本部長などを経て、2019年上席執行役員、2020年キユーピータマゴ株式会社代表取締役社長。2022年代表取締役 社長執行役員 就任。

2019年に創業100周年を迎えたキユーピー株式会社。日本で初めてマヨネーズを製造・販売した会社です。お馴染みのキューピー人形が出迎えてくれる渋谷本社オフィスで、インタビューは行われました。数々のユニークな取り組みや事業、お客様相談室への感謝と期待など、素敵なエピソードも交えお話いただきました。

2024年11月6日収録

歴史の中で生まれ、大切に引き継がれている社是「楽業偕悦」

「楽業偕悦」という社是をとても大切にしている

と語る髙宮社長

「楽業偕悦」という社是をとても大切にしている

と語る髙宮社長坂田理事長 企業理念や創業以来大切にされていることについて、お聞かせください。

髙宮社長 私たちは、社是である「楽業偕悦」(らくぎょうかいえつ)をとても大切にしており、私たちの価値観の根底にあります。これは「仕事をただ大変と捉えるのではなく、楽しみながら向き合い、成果が出たときに仲間と喜び合おう」というものです。会社の歴史の中で生まれ、会社の理念として受け継がれてきました。

坂田 100年以上受け継がれてきた歴史のある言葉なのですね。

髙宮 戦前、日本でもマヨネーズが普及し、会社は発展しましたが、戦時中は事業を中断せざるを得ませんでした。そして戦後、再び同じ志を持つ仲間たちと事業を再開、十分な原料調達ができず苦労もしましたが、この経験から、会社は同じ志を持つ仲間と辛いことも喜びも分かち合う集団であるべきだと考えるようになりました。

坂田 海外の拠点でも、社是の「楽業偕悦」を共有しているそうですね。

髙宮 近年海外展開が進み、私も現地に出向きますが、社是の「楽業偕悦」を現地の従業員も、理解し大切にしてくれています。国内外の拠点で、同じ価値観や志を共有していることは、本当にありがたいことです。

「愛は食卓にある」―人が集う「食卓」を大切にしたい-

日本でマヨネーズを発売した当初に

特約店に贈った額入り複製画

卓上中央に瓶詰マヨネーズが見える

日本でマヨネーズを発売した当初に

特約店に贈った額入り複製画

卓上中央に瓶詰マヨネーズが見える坂田 「愛は食卓にある」というコーポレートメッセージには、御社の強い想いが感じられます。

髙宮 日本でマヨネーズを発売した当初、広告宣伝に使った食卓をテーマにした絵があります。その絵には家族団らんの温かさが描かれ、今も通じる食卓の理想像が表現されています。我々は、調味料で家族の団らんを支えたいと思っています。時代が変わり「個食」も増えていて、「食卓」という言葉も意味合いが変わりつつありますが、それでも人が集う食事の場面である「食卓」を大切にしたいのです。

坂田 紹介いただいた絵からは、食卓を囲む家族団らんの温かさがとてもよく伝わってきます。

髙宮 「素敵な仲間と、素敵な食事と、素敵な会話があれば人は幸せになれる」というのは、私が、いろいろなところでよく使う言葉です。集う場が「食卓」であり、それはレストランでもフードコートでもいいのです。集まって食事をするって楽しいじゃないですか。食品メーカーとして、その場面に関われることに喜びを感じています。

坂田 その想いは、料理番組「キユーピー3分クッキング」からも伝わります。

髙宮 「キユーピー3分クッキング」は60年以上続いています。当初は、食事のメニューを考えるにも情報が少なく、得られる材料も限られていた時代でしたので、季節の食材で作れるメニューの情報を提供することに、とても価値がありました。今はスマホで簡単にレシピを検索できる時代です。それでも番組を続けているのは、番組を通して、料理や食卓の価値を伝えることに意義があると信じているからです。

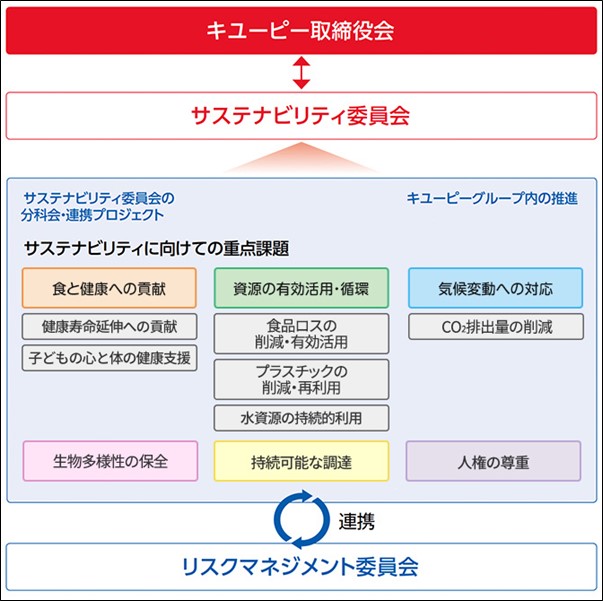

サステナビリティへの取り組みは、未来への投資

キユーピーのサステナビリティ推進体制

(キユーピー ホームページより)

キユーピーのサステナビリティ推進体制

(キユーピー ホームページより)坂田 昨今、企業のサステナビリティやSDGsへの取り組みが注目されていますが、御社は早くから取り組まれていますね。

髙宮 マヨネーズの製造を始めたのは大正時代で、最初に向き合ったのは、マヨネーズ製造段階で大量に残る卵白の問題でした。当社のマヨネーズは黄身を使用しますが、卵の約6割は白身です。廃棄せずに付加価値を生み出し活用していかないと、経営が成り立たない時代でもありました。最初から社会価値やサステナビリティなどの概念があったわけではありませんが、卵白に続き、卵殻や薄い卵殻膜にも注目し研究を重ねて、価値を生み出すサイクルを築いてきました。

坂田 原料を廃棄せず価値を生み出すという考え方とそれに基づく研究が、現在のサステナビリティに通じているわけですね。

髙宮 そうです。その他、マヨネーズ容器の軽量化や賞味期間を延ばす取り組みも、昭和の頃から行っており、廃棄ロス削減や効率向上が進みました。しかし21世紀に入り、サステナビリティが世界的な基準として認識されるようになり、CO2削減やスコープ3(間接排出)の高い目標値に取り組む難しさを改めて感じています。自社だけではなく、取引先など関係者とも協力して取り組む必要があり、そのための会話も求められています。

坂田 環境負荷の低減を目指すにあたり、課題もあったのではないでしょうか。

髙宮 ある方から「サステナビリティへの取り組みは、未来投資だ。どのタイミングでどこに投資をしたら、どんな未来価値が生まれるかという考え方をしたら、肩の力が少し抜けるのではないか。」と助言を受け、この言葉に大きな影響を受けました。工場の設備更新や輸送の見直しにはコストがかかりますが、未来への投資と考えると前向きに取り組む気持ちが生まれます。喜んでくれる人が増えて、新しい価値が生まれ、お客様や外部団体などから評価される機会も増え、取り組んだことに対するリターンや喜びが何倍にもなって返ってくる、そんなサイクルができつつあります。

社会価値を生み出すプロジェクトに挑戦し続ける

坂田 循環して評価が返ってくる、そのサイクルは大切ですね。「GREEN KEWPIE」も、循環のサイクルを作る取り組みだと思いました。

髙宮 その通りです。「GREEN KEWPIE」は、植物由来の原材料を使用し、環境に優しい商品を提供する新しいブランドです。ある担当者の強い思いから始まったプロジェクトで、最初私は、価値観や概念はわかるが日本のマーケットで定着させるのはなかなか難しいのではないかと考えていました。しかし、担当者との話し合いを重ねるうちに、これは経済価値ではなく社会価値なのだと気づきました。世界でそういう商品を必要としている人がいるのであれば、やらなくてはいけないと。単に経済価値だけでなく社会価値を重視する、グローバルなブランドとして育てていきます。時間はかかるでしょうが、持続可能な未来に貢献したいと思っています。

話題となった2024年度入社式

話題となった2024年度入社式坂田 挑戦を促す風土や社員のやる気が伝わります。

ところで、2024年度の入社式が非常にユニークなものだったという記事を拝見しました。新入社員が畑の野菜を収穫しながらお互いに交流を図るという、体験型入社式の内容でした。

髙宮 彼らは、学生の間ずっとマスク着用で、リアルなコミュニケーションの機会が少ない生活を続けてきました。入社後の研修で講義をしても、せっかく食品メーカーに入って、「食」は楽しいはずのものなのに、反応が伝わってこない、これをなんとか変えたいと思いました。「この会社に入ってよかった」と新入社員の記憶に残る入社式を作ってほしいと人事担当者に伝え、人事部門だけでなく広報部門も「積極的にリリースして、日本中で一番注目を集める入社式にしよう」と動きました。幸いにもマスメディアの方にも注目されましたし、新入社員の笑顔が多かったのが何より良かったと思います。

坂田 新しい発想で社会価値を作っていこうという社風を感じます。

髙宮 さまざまな価値観や立場や置かれている環境の違いなどもあって、社員の意識にも濃淡はありますが、挑戦を促す風土を大事にし、責任は会社が持つという姿勢で、今後も社会価値を生むプロジェクトに挑戦し続けていきたいと考えています。

消費者志向とお客様相談室の役割

坂田 御社は消費者志向自主宣言をされ、フォロー活動にも力を入れておられます。消費者志向経営における、お客様相談室の役割についてのお考えを教えていただけますでしょうか。

髙宮 お客様相談室は、企業と消費者を直接結ぶ非常に重要な部署です。ほとんどのお客様は、購入した商品に満足しても、製造元にわざわざ感想を伝えたりしないでしょう。しかし、期待を裏切られた場合には厳しい意見をお申し出になります。お客様相談室は、そうしたお客様の声を企業として真摯に受け止め、新たなビジネスや改善のポイントに転換する大切な役割を担っています。私も以前、直接お客様の声を聞く研修を受けましたが、これは非常に重要かつ大変な仕事だと痛感しました。

坂田 その通りだと思います。

髙宮 最近、お客様相談室のメンバーに「大変な仕事をやってくれていて、ありがとう」と声をかけたところ、「大変ではなく、やりがいを持って取り組んでいます」と。そして、とても印象深い話をしてくれたのです。

「深煎りごまドレッシング」で、製造段階で異物混入があり回収対応に追われていた時、あるお客様から「忙しい時にごめんね。どうしても伝えたくて」とお電話があったそうです。またお叱りを受けるのかと思いながらお話を伺うと、「単身赴任しているとき、妻が私の食生活の乱れを心配して、『野菜を食べなさい』と言って、必ず深煎りごまドレッシングを置いていってくれた。今は大変だと思うが、たくさんのお客様に、健康や美味しさを届けてくれていることを忘れないでほしい。良い商品をありがとう」と。これを聞いたとき、私たちの取り組みが、誰かの生活に貢献できていることを強く感じました。

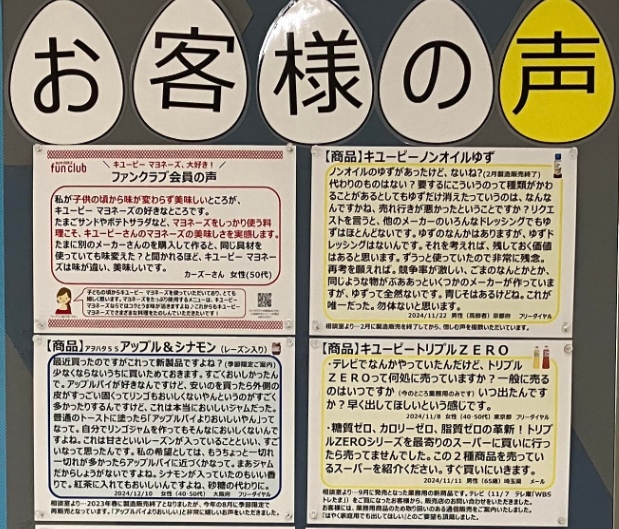

毎週更新される「お客様の声」の掲示

毎週更新される「お客様の声」の掲示坂田 お客様の声が社内で共有され、トップの方にも届いているのですね。

髙宮 お客様の声を「青(お褒め)」「黄色(質問)」「赤(ご指摘)」の三色に分類し、社員がよく目にするところに掲示し共有しています。これは、以前訪問したある企業がやっていた仕組みで、素晴らしいと思ったので早速導入しました。今では全社員に毎週共有され、社員が自社の良い点や改善点を感じられる機会になっています。対応にスピード感が生まれ、社内に良い影響を与えていると感じています。

品質向上活動「わくわくアワード」

坂田 御社の全事業所を対象とした「わくわくアワード」も、大変興味深い取り組みです。

髙宮 「わくわくアワード」は品質改善の取り組みとして始まり、今では海外拠点にも定着し、生産や品質だけでなく、お客様満足の向上、サステナビリティなどテーマも広がり、我が社の文化となっています。2024年10月に2024年度の世界大会が開催され、ベトナムのチームの「『サラダファースト』の理念に基づき、サラダ文化を根付かせ、健康を届ける活動」が、最優秀賞を受賞しました。こうした活動は、品質向上やお客様視点の改善に繋がっており、継続することが大事だと考えています。

坂田 世界中のグループ会社が、お客様満足という同じベクトルで、取り組んでおられるのですね。

髙宮 そうですね。社是の「楽業偕悦」が根底にあって、品質や商品の正直さを大切にする価値観が共有されています。この活動は、同じ価値観の中で、みんなで自慢し合って、みんなでわくわくしようということなのです。そして、私がこの会社でやりたいことの一つが、「お客様に喜ばれる商品やサービスを通じて社会に貢献する」ことであり、それを伝え続けています。その価値観も、少しは社員の原動力のプラスになっているかもしれません。

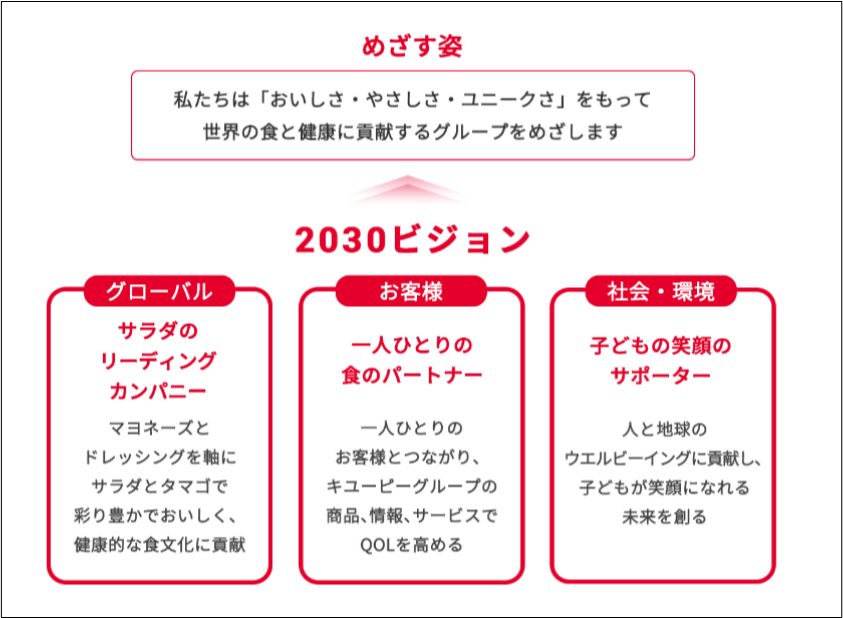

「キユーピーグループ2030ビジョン」3つの視点

キユーピーグループ2030ビジョン

(キユーピー ホームページより)

キユーピーグループ2030ビジョン

(キユーピー ホームページより)坂田 「キユーピーグループ2030ビジョン」を拝見しました。3つの視点に注力した取り組みを進めていらっしゃいますね。

髙宮 このビジョンは2017年頃に策定したもので、当時は2030年がまだ遠い未来に感じられました。そのため、「こうしたい」という思いを基に掲げたビジョンです。1つ目は、「サラダのリーディングカンパニー」で、サラダと卵を通してビジネスを世界へ広げ、世界中の方々に喜んでいただきたいという思いです。2つ目は「一人ひとりの食のパートナー」であり続けること。「愛は食卓にある」というメッセージを大切にしつつ、価値観の多様化にも対応し続ける企業でありたいという願いです。さらに3つ目は「子どもの笑顔のサポーター」で、未来を創る子どもたちに常に向き合い続けようという考えです。

坂田 2017年当時の先を見据えた計画を、今の時点で見直されようとしているとか。

髙宮 パンデミック、世界各地で続く戦争や紛争、急速に変化するビジネス環境やサステナビリティへの意識の高まりなど、現在私たちがおかれている社会情勢を踏まえ、今、ビジョンのアップデートを行います。現在の環境や2030年までの短い時間軸を考慮しつつ、基本的な理念は変えずに維持していくつもりです。*2024年12月新たな中期経営計画を発表

ACAPにはプラットフォームとしての存在意義がある

髙宮社長(向かって右)から、

ACAPの活動を力強く後押しするメッセージをいただいた

髙宮社長(向かって右)から、

ACAPの活動を力強く後押しするメッセージをいただいた

坂田 最後に、ACAPに対して期待することをお聞かせいただけますか。

髙宮 まず、ACAPの皆さんの取り組みは本当に素晴らしいと思っています。私たちも「お客様視点」を大事にしていますが、ふとした瞬間に自社視点になりがちです。

お客様からいただくご意見やをご指摘を「金言」として受け止めなければならないのですが、個別の企業の事情によってその姿勢が揺らぐこともあります。外部団体からの問い合わせ、グローバルな問い合わせやご指摘に対応する機会も増えており、きちんと対応するためには準備と体制作りも必要です。企業が集まって学び合い、情報や知見を共有できるACAPの活動には大きな意義があると思います。

坂田 ありがとうございます。ACAPでは、現在約500社が会員企業として活動しており、企業間での事例共有や学びの場で互いに自己研鑽をしています。これは一企業ではなかなか実現し難いことだと私も感じています。

髙宮 聞きにくいことや、相談先がわからない案件もありますよね。個別の企業同士では、情報が限られがちですが、いろいろな業種業界の事例を聞くと、新たな視点が得られます。ACAPには、歴史があり多くの企業が参加し組織規模も大きく、プラットフォームとしての存在意義があると思います。

坂田 まさに私たちが目指しているところであり、そのように言っていただけると、大変励みとなります。

髙宮 企業は、品質向上やお客様満足を追求するだけでなく、お客様の不満からも新たな価値を生み出す姿勢で臨むことが重要です。全社員がお客様の声に向き合い、感謝の気持ちで、お叱りも受け止められる企業文化をさらに広げ、厚みを持たせていくことが大切だと考えています。そのためにも、ACAPの活動には、私たちもメンバーとして積極的に関与していきたいと思います。

坂田 ぜひ、よろしくお願いいたします。本日は貴重なお話をありがとうございました。