第7回 カスタマーハラスメント対応方針作成のポイント(公開日:2025年5月)

- ホーム

- ACAPの取り組み

- カスタマーハラスメント対策特集

- 第7回 カスタマーハラスメント対応方針作成のポイント(公開日:2025年5月)

第7回ではカスタマーハラスメント(カスハラ)対応方針の作成ポイントについて見ていきましょう。

調査結果から見る対応方針作成の現状

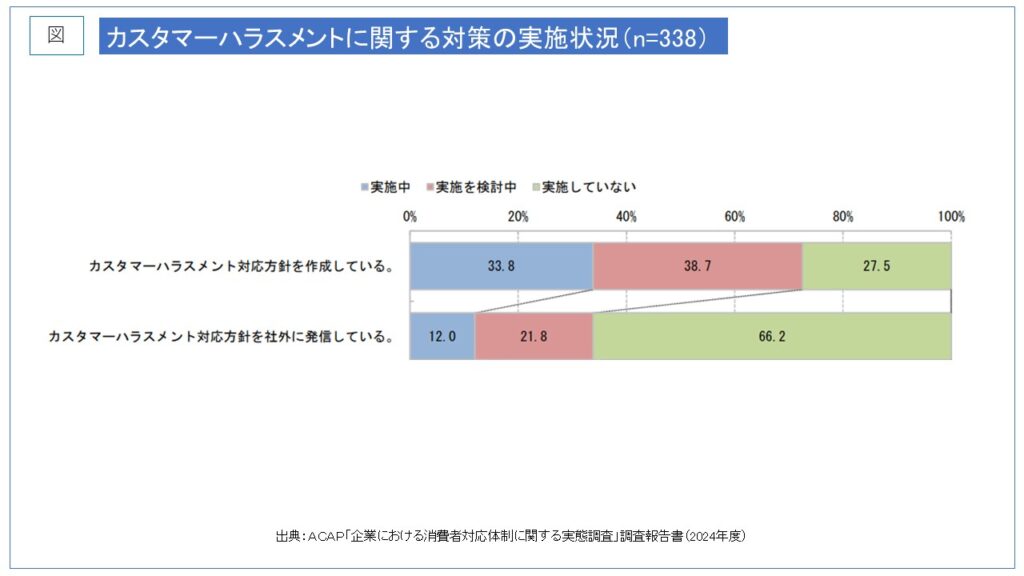

当コラムの第5回でお伝えした通り、2024年にACAP会員企業に対して「企業における消費者対応体制に関する実態調査」を実施しました。この調査の中で対応方針の作成については、実施中は33.8%、発信・公表は12.0%といった結果となり、取り組みが進んでいるとは言えない状況が示されました。しかしながら、方針の作成を検討中の企業が38.7%あり、発信・公表についても21.8%の企業が検討中との結果から、関心の高さがうかがえます(図)。

なお非製造業や従業員1,000人以上の企業においては、取り組みが先行しているとの結果が示されています。

・カスタマーハラスメント対応方針を作成している

製造業 29.6%

非製造業 41.8%

・カスタマーハラスメント対応方針を社外に発信している

製造業 7.1%

非製造業 22.4%

・カスタマーハラスメント対応方針を作成している

1,000人未満 22.4%

1,000人以上 42.3%

・カスタマーハラスメント対応方針を社外に発信している

1,000人未満 5.8%

1,000人以上 16.5%

■方針作成の必要性

カスハラ対策というと体制づくりや発生時の対応に目が向きがちですが、最も大事なことは方針の作成です。カスハラ対策の要は「組織対応」であるとお伝えしてきました。組織対応とはお客様対応部門内における組織の範囲までを指すのではなく、経営トップを中心とした全社における組織対応を指すことになります。そのため方針を作成することで経営トップがカスハラ対策に関与せざるを得ない仕組みがスタートすることになるといえます。

2025年3月11日、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策をすべての企業に義務付ける、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(労働施策総合推進法等改正案)」が閣議決定され、国会に提出されました。現時点でカスハラ対策は努力義務となっていますが、改正案の中では義務化が示されています。企業責任として、方針の作成は必須となり、就業規則に盛り込む必要も出てきたといえます。

<参考:改正法案からの抜粋>

(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第33条(新設)

「顧客等」の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

■方針作成の手順

まずは、各社が大事にしている従来のお客様対応方針を明示します。声の活用やCS視点など各社のオリジナリティが反映されます。その上で、行き過ぎた行為に対しては従業員を守るために毅然(きぜん)とした態度で対応する方針を打ち出します。この行き過ぎた行為とカスハラとのつながりを「定義」として示します。

その際、行為だけでなく「就業環境が害される」こともカスハラに該当する点を含めることが必須です。多くの企業は厚生労働省の企業向けマニュアルを参考にしていますが、今国会に提出された法案を定義とする企業も出てくることでしょう。

次に、各社で発生している難苦情の事例を収集します。集めた事例を分類し、長時間対応、暴言、威圧的態度など多い順に書きだし箇条書きにまとめます。このまとめたものが定義で示した、行き過ぎた行為の具体的な内容になります。定義だけではどのような行為が該当するか判断がつきにくく、消費者視点に立った方針とはいえません。したがって、具体的な記載が必要となります。

■方針の公表

方針を作成してから公表を検討するのではなく、「公表を前提として方針を作成すること」が望ましいです。公表するためには経営会議等を通す必要が出てきます。経営会議等を通すことで経営層に周知されることになります。また社外に公表することで、実際にカスハラ対応時に毅然とした対応が取りやすくなります。さらに行き過ぎた行為への抑止にもつながります。

公表はウェブサイトに掲載するだけでなく、店舗や施設を持つ場合は店内等への掲示をお勧めします。

■方針作成のポイント

方針作成のポイントとしては、対処の在り方として「警察」という単語や代表取締役等の署名を記載することが大事です。