第8回 カスタマーハラスメント対応マニュアル作成のポイント(公開日:2025年6月)

- ホーム

- ACAPの取り組み

- カスタマーハラスメント対策特集

- 第8回 カスタマーハラスメント対応マニュアル作成のポイント(公開日:2025年6月)

■ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案が2025(令和7)年6月4日参議院本会議で可決、6月11日に公布となりました。

公布から1年半以内に施行となるため、遅くとも2026年12月までには施行となります。

顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)については、2020(令和2)年の改正に基づく「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(厚生労働省告示)において、「行うことが望ましい取組」として言及され、これまで、事業主の努力義務に留まっていました。

今回の法律改正により、顧客等からの著しい迷惑行為に対して、事業主が対応することが「措置義務」となります。これはパワーハラスメントやセクシャルハラスメント対策と同様に、カスハラ対応を行うことが義務化になるということです。

義務化に向けて事業主が取り組むべきことは、次の4点です。

- 方針の作成と公表

- 体制の整備

- 発生時の組織対応

- 相談者へのフォロー

このうち「2.体制の整備」としては、全社横断的な相談窓口の設置、マニュアルの作成、研修の実施などが挙げられます。今回は、その中でも「カスハラ対応マニュアル」の作成ポイントに焦点を当ててお伝えします。

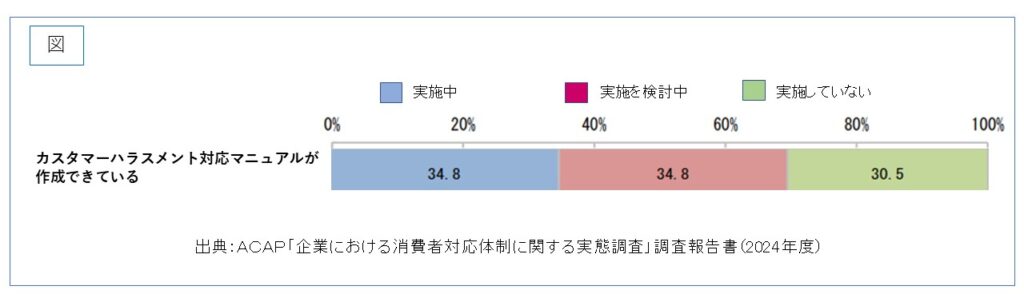

■ 調査結果から見る対応方針作成の現状

2024年にACAP会員企業を対象に実施した「企業における消費者対応体制に関する実態調査」によると、カスハラ対応マニュアルを作成している企業は全体の34.8%に留まっています。

これからマニュアルを作成する企業はもちろん、すでに作成済みの企業にも参考としていただけると思います。

■ マニュアルに記載すべき事項

(1)用語の定義とマニュアルの目的

(2)消費者の権利、事業者の責務、合理的配慮について

(3)寄り添う姿勢や心構え、声の重要性と活用

(4)応対の原則、苦情対応の基本、初期対応の方法

(5)カスタマーハラスメントの定義と対象範囲(B to Bを含む)

(6)カスタマーハラスメントの判断基準

(7)対応方針

(8)相談窓口体制および本社支援組織の設置

(9)発生時の対応フロー

(10)1次応対者向けの対応ポイント

(11)2次応対者(エスカレーション先)向けの対応ポイント

(12)類型別対応例、トークスクリプト、Q&A

(13)相談者へのフォロー体制

(14)発生事例の共有方法

(15)自社がカスハラの加害者とならないための配慮(仕入先などへの対応を含む)

マニュアルは、具体的かつ実践的であり、全社的に有効活用できる内容であることが求められます。更新を重ねながら、充実した内容にしていくことが重要です。

■作成ポイント

| ポイント1 | マニュアルは消費者対応部門だけでなく、営業や間接部門を含め組織全体(全社)で活用できる内容とします。 |

| ポイント2 | 未然防止策として、消費者の権利を知っておくことや初期対応の重要性、心構えなどを記載します。 |

| ポイント3 | 発生時の対応フローには警察との連携を含めておきます。 |

| ポイント4 | トーク集(スクリプト)の記載が欠かせません。 |

| ポイント5 | マニュアルは随時更新します。上記15項目のすべてが記載できていなくても構いません。Q&Aや事例などは段階的に追記・充実させていけば問題ありません。 |

マニュアル作成にあたっては、本コラムやACAPの研修、事業者相談事業をぜひご活用ください。また、東京都が作成した業界団体共通マニュアルには、ACAPの考え方が数多く盛り込まれていますので、参考にされることをおすすめします。

カスハラ対策が法的に措置義務となる前に、早めの対応を進めていきましょう。